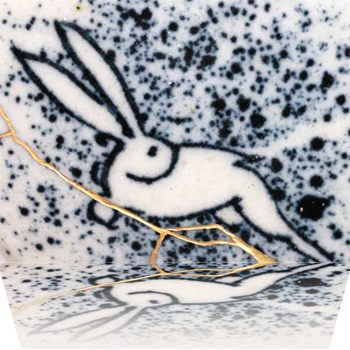

金継ぎ~奇跡のかけら~

窯から出されると茶碗はすぐに投げ捨てられて割れた。

出来損ないと言われた。

ただの一度も使われなかった。

雨に打たれ、風にさらされていつか土の中に埋もれた。

四百年間、眠った。

ある日、鍬が当たって地表に出た。畑の邪魔もんと呼ばれた。

一人の男に拾い上げられた。初めて洗われた。

次に目が覚めたとき、かけらとかけらはきれいに継ぎ合わされていた。

やさしく手に包まれる。

だれもが大事に扱ってくれる。

茶碗として生きる、と決めた。

これから百年、二百年と生きてやる。

金継ぎとは

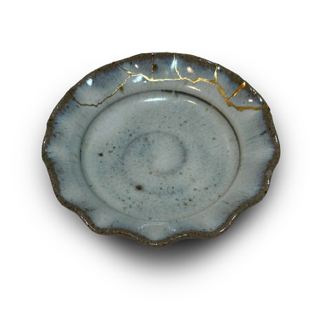

本来、金継ぎとは破損した陶磁器やガラス・漆器などを修復し復元する技術で、ひび割れた部分などの水漏れとニュウ(ヒビ)の進行を防ぎ、破片が無く欠けた部分を穴埋めしたり、さらに修復された部分を美術的な観点より金粉(消粉)を蒔くことを言います。

昔は金具の鎹(カスガイ)で止めることから始まり、日本では古くから漆による工芸が発達していて、ヨーロッパでは「Japan」と漆の代名詞になるほどで、その手法を取り入れ接着やコーティングし金を蒔くという技法が発展したのだと思います。

金を蒔かずに着色料で疑似塗装を行うことを金継ぎと判別して共修理・共修復と言われていました。

また、金は体に無害とされ古くより他の金属と区別し、茶道や懐石の食器など口にする器などに多く使われているようです。

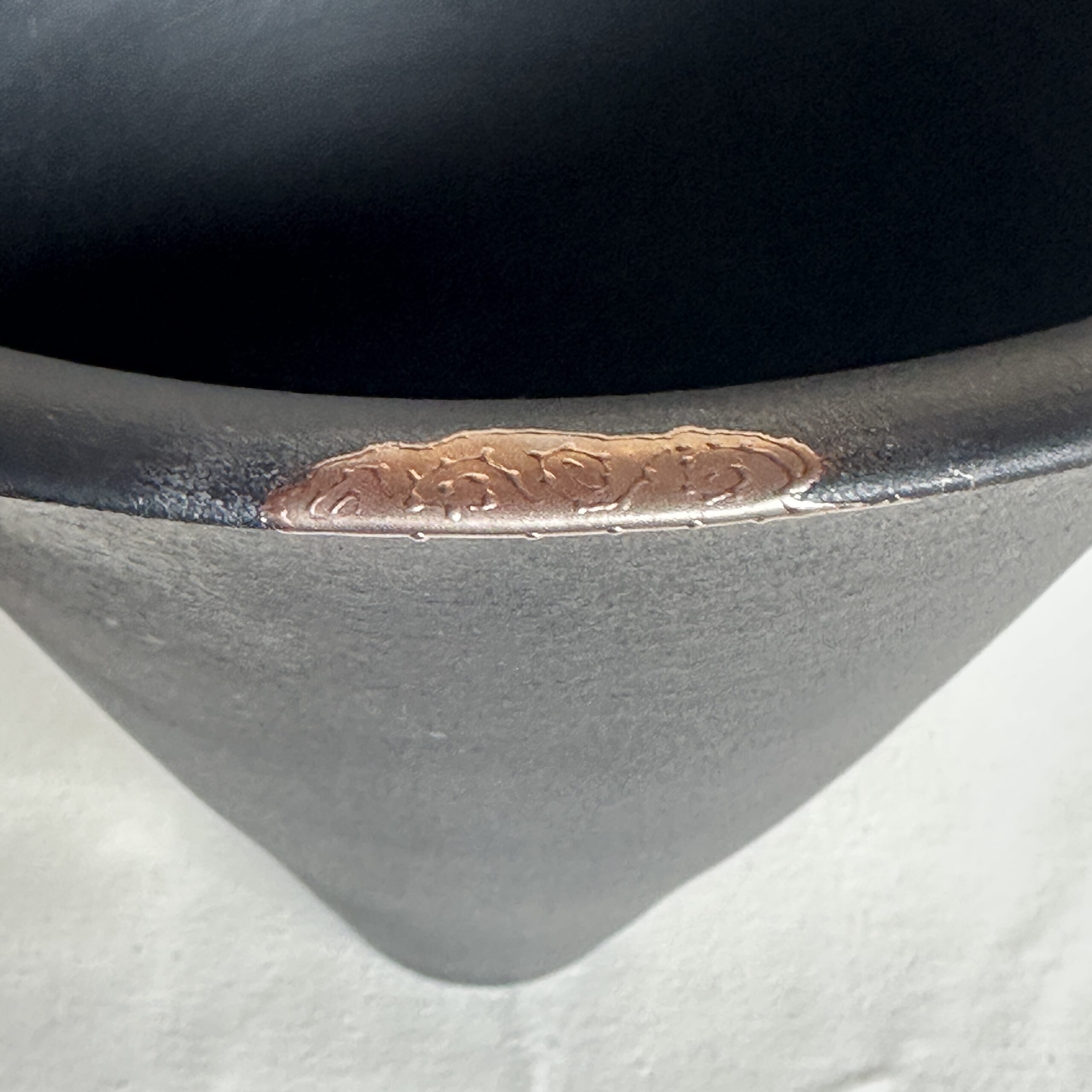

当サイトでは従来の漆(うるし)を使わず、40年来の経験で辿り着いた現代最新技術の合成樹脂レジン(エポキシ樹脂)を使った金継ぎを行っています。従来の漆をレジンに置き換えての技術で行っています。金粉(消粉)・弁柄・炭などの材料は従来のものを使っております。